Claves de la Comunicación No Violenta

24 de agosto de 2023

¿Por qué es tan difícil salir de una relación de violencia machista?

Hoy en día la violencia de género (o machista) sigue siendo un grave problema social que sufren muchas mujeres en todos los países del mundo que tiene su raíz y su causa en una estructura social (patriarcado) que asigna a los hombres y las mujeres un lugar diferente.

Durante muchos años estuve acompañando a mujeres víctimas de violencia de género, que residían en un centro de acogida solas o junto a sus hijos e hijas, y aún recuerdo mi necesidad de poder transmitir al mundo esta dura realidad y la dura lucha de las mujeres por recuperar la dignidad y su vida fuera de las relaciones de maltrato. Me encontraba muchas veces con mucha incomprensión y juicios de las personas hacia la mujer por aguantar una situación de maltrato y no ser capaz de dejar la relación de maltrato.

Poco a poco entendí que, igual que me pasó a mí como profesional, hacía falta una labor muy importante de prevención, formación y sensibilización de la ciudadanía para entender este grave problema social y público desde una perspectiva de género.

La violencia de género afecta de manera muy negativa las legítimas aspiraciones de muchas mujeres y a su capacidad de control sobre sus propias vidas, llegando a poner en peligro su salud, su dignidad y la propia supervivencia, así como la de sus hijos e hijas.

Te acerco el marco teórico que explica las graves consecuencias físicas y emocionales de la violencia de género para que te ayude a entender mejor esta dura realidad.

1. Teorías explicativas

Es fundamental poder devolver a la mujer que ha sido víctima de la violencia machista y que tiene interiorizado un profundo sentimiento de vergüenza y culpabilidad, la explicación tanto de las causas que explican el maltrato, como de los factores que inciden en el mantenimiento de este tipo de relaciones.

El sentimiento de culpabilidad, les acompaña a las mujeres durante mucho tiempo; primero, culpabilidad por no conseguir “hacer funcionar” la relación y, posteriormente, cuando identifican el maltrato, por haber estado ahí durante un tiempo sufriendo las consecuencias, tanto ellas como los hijos e hijas, si los hay.

La comprensión a nivel cognitivo, tanto del problema como del mantenimiento, es de gran ayuda.

Evidentemente, en el mantenimiento de la relación se conjugan varios factores: la dependencia económica, no tener trabajo, no disponer de economía propia, la existencia de hijos, la falta de apoyo económico y/o afectivo fuera (no tener a quién recurrir o a dónde ir), el miedo y la indefensión aprendida que lleva al bloqueo, la inseguridad y confusión, la sintomatología emocional que le sume en un estado ansioso- depresivo, la falta de autoestima a la que habrá llegado, etc.

El maltrato en la pareja no surge de forma repentina, sino que suele ser resultado de un proceso más o menos prolongado que se inicia con conductas abusivas y que posteriormente va aumentando en intensidad y frecuencia.

Tanto las teorías de la unión traumática (Dutton y Painter, 1981) como la del castigo paradójico (Long y McNamara, 1989) y la de la intermitencia (Dutton y Painter, 1993) sostienen que en la relación de pareja hay una intermitencia entre el buen trato y el maltrato.

En efecto, numerosos estudios inciden en algunos puntos comunes que ayudan a comprender la permanencia en la relación: la intermitencia de la violencia, con el refuerzo positivo que proviene del mismo agresor, la dependencia material y emocional del mismo (como ocurre en los caos de víctimas de guerra o secuestros), la existencia de un vínculo afectivo con las creencias sobre el mismo y la teoría de la indefensión aprendida (Seligman, 1975; Walker, 1979).

Cuando una persona se enfrenta a un acontecimiento que es independiente de sus respuestas, aprende que es incontrolable. La víctima se mantiene inmóvil dentro de la relación, sin esperanza de que la violencia acabe y sin ver otras alternativas a las que pueda acceder.

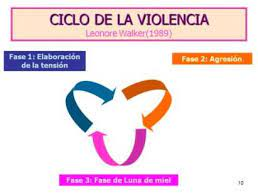

2. Ciclo de violencia

De estas teorías partió Leonor Walker en 1979 para concluir que las actitudes pasivas de la mujer agredida se producían sólo después de haber ensayado activamente todo el repertorio de habilidades personales para defenderse y anticiparse a las agresiones. Como consecuencia, la mujer aprende que está completamente indefensa porque, haga lo que haga, el maltrato es imprevisible y continuará.

Generalmente el maltrato no es continuo, sino que se alternan fases de agresión con las de cariño o calma. Es lo que L. Walker denominó "ciclo de la violencia", que nos ayuda a entender cómo se produce y se mantiene la violencia en la pareja.

Este ciclo varía en intensidad, duración y frecuencia, pero con el tiempo el intervalo entre etapas se hace más corto.

Fase de acumulación de la tensión:

Fase de explosión:

Fase de reconciliación (“fase de luna de miel”):

3. Factores que dificultan la ruptura

Además de comprender que la escalada de la violencia, el ciclo y la indefensión aprendida dificultan visibilizar y nombrar la violencia y, posteriormente, romper la relación, se dan otros factores que pueden influir en la dificultad para abandonar de la relación de maltrato. Según Morillas, Patró y Aguilar (2011) se pueden citar los siguientes:

- Sistema de creencias tradicionales sobre roles de género.

- Dependencia económica de la pareja y falta de apoyos sociales.

- Factores relacionados con la dinámica y ciclo del maltrato.

- Atribuciones sobre la causa del maltrato.

- Compromiso o autorresponsabilización en el cese de la violencia.

- Creencia en el poder del amor (mito del amor romántico).

- Traumatización crónica y disminución de la capacidad de afrontamiento.

- Miedo al acoso y a las represalias del agresor.

- El mito del amor romántico.

4. El mito del amor romántico

Hablar de amor es hablar de un sentimiento que consideramos universal y que, sin embargo, está sujeto a aprendizajes culturales y condicionamientos sociales. Mitificado por canciones, películas, novelas, etc. la mujer tradicionalmente ha entendido el amor como una entrega total, haciendo del amante lo fundamental de su existencia, adaptándose a él, perdonándole y justificándole, sacrificándose ‘por amor’.

El amor como proyecto prioritario y sustancial sigue siendo fundamental para muchas mujeres y sin él sienten que su existencia carece de sentido y, a pesar de los indudables cambios acaecidos en las últimas décadas (al menos en las sociedades occidentales), todo lo que tiene que ver con el amor (las creencias, los mitos,…) sigue apareciendo con particular fuerza en su socialización, convirtiéndose en eje vertebrador y proyecto vital prioritario (Altable, 1998; Ferreira, 1995; Lagarde, 2005; Sanpedro, 2005).

El amor en el seno de la pareja está sujeto a nuestro imaginario a base de mitos, que, a la manera de imperdibles, se agarran fuertemente y construyen un entramado de expectativas, ilusiones, fantasías miedos, inseguridades, etc. que con cierta facilidad se convierte en frustración, en la medida que la realidad se aleje cada vez más del ideal.

La educación amorosa se convierte en una clave importante, ya que en nuestra sociedad actual construimos la relación de pareja en base al ideal de amor romántico. El asumir este modelo de amor romántico y los mitos que de él se derivan aumenta la vulnerabilidad a la violencia de género en la pareja, en tanto el amor es lo que da sentido a la vida y romper la pareja supone un fracaso (Bosch, Ferrer, García, Ramis, Mas, Navarro, Torrens, 2007).

Según este ideal, para las mujeres, tradicionalmente y desde el modelo de identidad adquirido, el amor se convierte en uno de los objetivos fundamentales de la vida. Formar una pareja, casarse, crear una familia y tener hijos suponen objetivos vitales. Belén Nogueiras (2005) advierte que el sentimiento de estar incompletas si no se tiene pareja conlleva una serie de exigencias personales, como la renuncia a los propios intereses y la entrega total por amor. De acuerdo con ella, las mujeres educadas para hacer del amor el centro de sus vidas buscarán un príncipe azul que las salve, las proteja y cubra sus necesidades. Pero será responsabilidad de ellas el cuidado y el mantenimiento de las relaciones, lo que genera sentimientos de culpa cuando se producen conflictos o fracasos de la relación.

Y estos mitos, fantasías y creencias también permiten que el ciclo de la violencia tenga poder, dado que la intermitencia, acompañada del arrepentimiento, hace que la mujer justifique las agresiones, creyendo en la capacidad de que “mi amor lo cambiará”, aferrándose al perdón para no perder su proyecto afectivo vital. Así, da nuevas oportunidades y genera de nuevo falsas expectativas basadas en que ‘el amor todo lo puede’.

Para Mª Luz Esteban (Esteban y Távora, 2008; Esteban, 2011), “el amor en general y el de pareja en particular, tal y como se construye y se vive en nuestra sociedad, es un pilar central de la subordinación social de las mujeres. El amor hace que tengamos estatus diferentes. Resulta determinante en un sistema de género en el que se diferencian espacios para unas y otros, donde se nos asignan posiciones desiguales de poder, donde a las mujeres se nos construye específicamente como seres emocionales“.

Cuando las mujeres se plantean abandonar al maltratador, tienen que reconstruir su nueva biografía en un contexto ajeno a sus tradiciones y abandonar un lugar en el que se comportaban como amantes esposas y madres. Se trata de dejar su proyecto vital.

Renunciar al amor se vive como el fracaso absoluto de su vida. Las mujeres siguen interpretando la ruptura matrimonial como un problema individual, como una situación estresante y anómala.

En definitiva, no deja de ser un modelo de desigualdad, lleno de estereotipos, mandatos de género, expectativas, etc., que reproducen las relaciones de dominio/sumisión y generan un círculo perverso: creer que te realizarás como mujer al alcanzar un ideal amoroso que te desprende de la capacidad de decidir por ti misma y que ‘promete’ mayor plenitud cuanto mayor sea esa renuncia.

Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa (2016). Manual de atención psicológica a víctimas de maltrato machista.